Por que as leis precisam de limites? A pergunta, que ecoa de forma quase paradoxal, conduz diretamente ao coração de De l’Esprit des loix (1748), obra-prima de Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu (1689–1755). Escrita num século de dogmas e impérios, ela parte de uma suspeita: que o poder, sem freios, não apenas se corrompe, mas aniquila o espírito que o criou. Montesquieu não propõe um ideal abstrato de governo; propõe um modo de respirar dentro da política — uma fisiologia do equilíbrio.

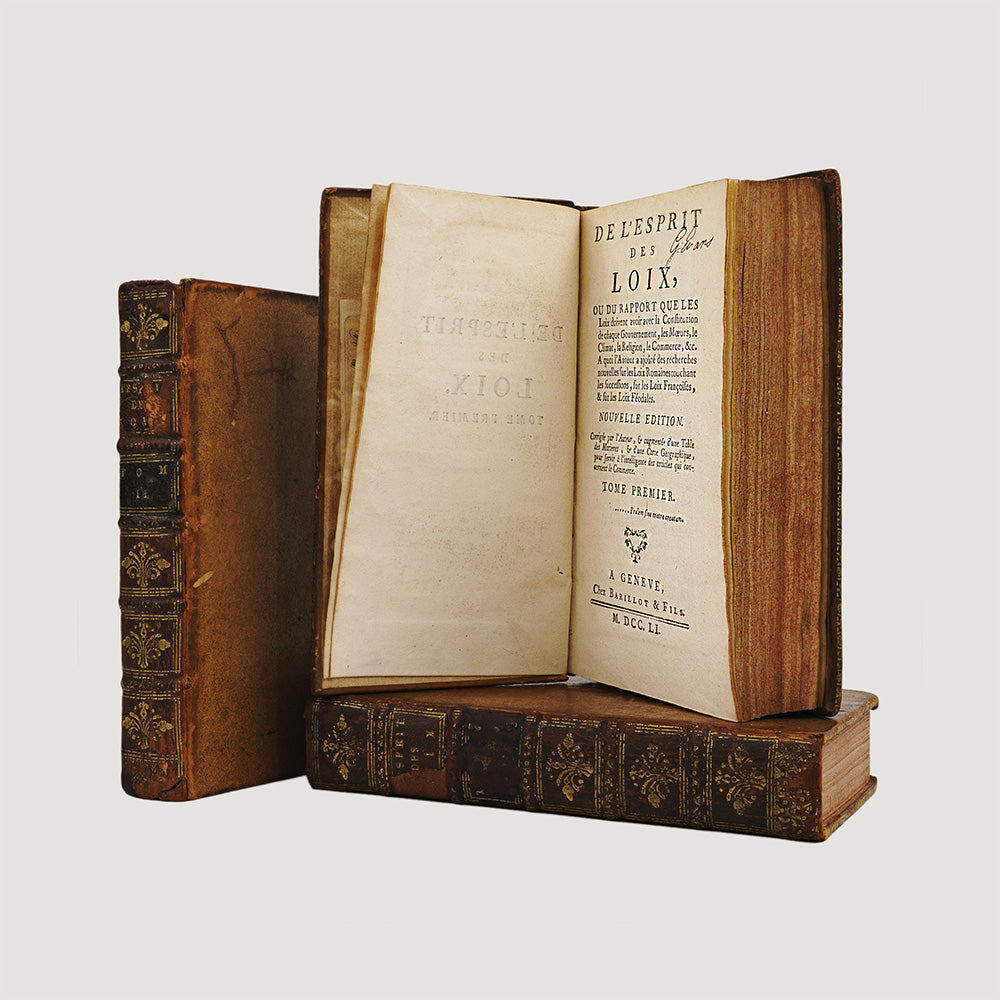

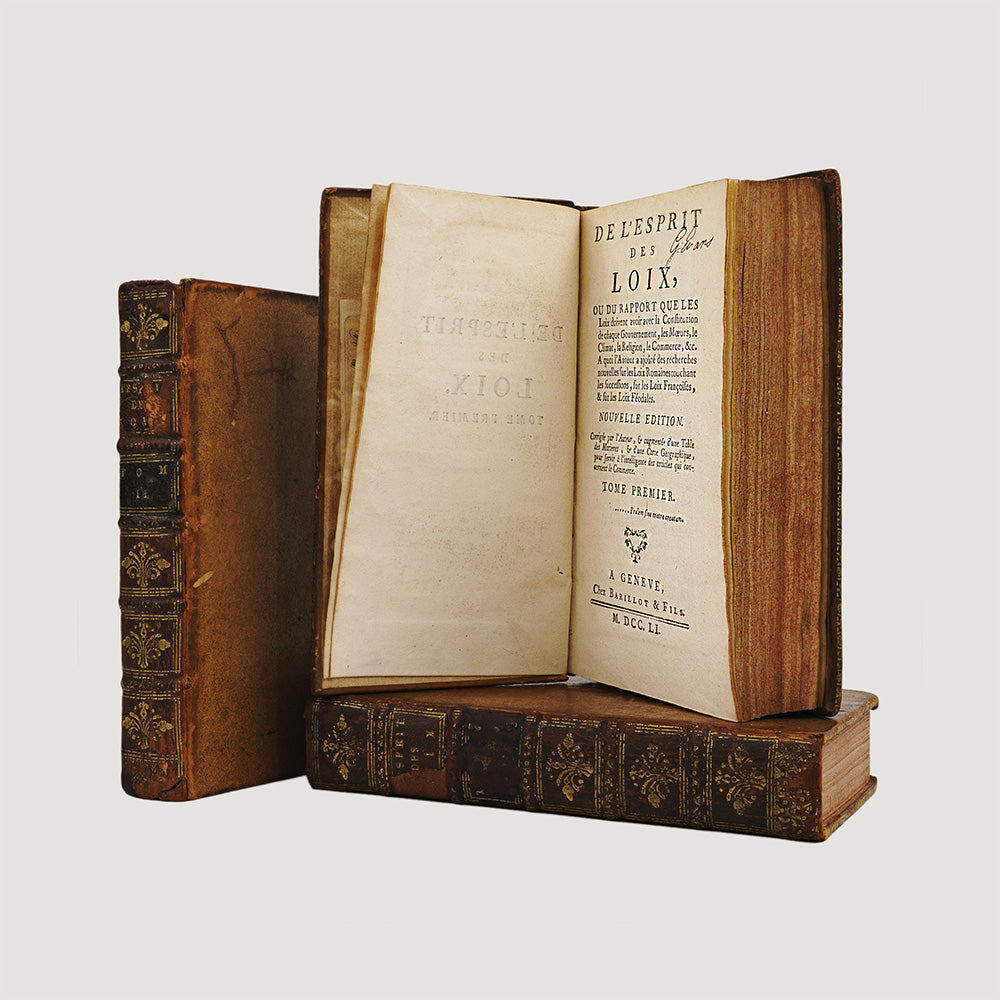

Quando publicou o tratado, Montesquieu já era membro da Academia Francesa e magistrado do Parlamento de Bordeaux, um observador privilegiado das engrenagens do Antigo Regime. O contexto era de censura e vigilância. A obra foi impressa em 1748 “em Genebra” — na verdade, um disfarce tipográfico para escapar ao controle parisiense. A edição genebrina de 1751, revisada pelo próprio autor e enriquecida por índices e mapas, marca a consolidação de uma leitura europeia: o livro que a Igreja colocou no Index Librorum Prohibitorum foi o mesmo que formou as bases da liberdade política moderna.

No Livro XI, capítulo VI — talvez o trecho mais citado de todo o Iluminismo político —, Montesquieu formula a máxima que o tornaria imortal:

“É uma experiência eterna que todo homem que tem poder é levado a abusar dele; vai até encontrar limites. [...] Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder.

MONTESQUIEU

Essa frase, de simplicidade quase geométrica, condensa uma visão orgânica da sociedade: o Estado não é um corpo único, mas um conjunto de forças que se equilibram em tensão constante. A liberdade não nasce da ausência de poder, mas da sua limitação recíproca.

O filósofo e sociólogo francês Raymond Aron (1905–1983) observou que Montesquieu foi “o primeiro a pensar politicamente o pluralismo do mundo moderno”. Não há soberania absoluta, apenas relações de poder em permanente deslocamento. Para Catherine Volpilhac-Auger (n. 1956), editora crítica de De l’Esprit des loix, a genialidade de Montesquieu reside na recusa de simplificar: “Ele não descreve o que deve ser, mas o que é — e o que pode vir a ser quando as leis se afastam do espírito que as inspira.”

Cada livro da obra parece girar em torno de uma tensão entre natureza e artifício. As leis — lembra o autor — não são invenções arbitrárias, mas relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Por isso, o direito e o clima, a religião e o comércio, a guerra e a virtude, tudo se interliga num sistema vivo. Montesquieu, que viajara pela Europa e estudara as instituições inglesas, percebeu que a liberdade política não era um dom, mas uma arquitetura: dependia da disposição concreta dos poderes legislativo, executivo e judiciário.

A edição de 1751, saída das prensas de Barillot & Fils, em três volumes in-12, carrega um simbolismo que ultrapassa o bibliográfico. Representa o instante em que o pensamento iluminista se tornou objeto de culto material — livro e ideia fundindo-se num mesmo corpo. Os exemplares que sobreviveram, com ex-libris e anotações de leitura, são testemunhos silenciosos da circulação subterrânea de um texto proibido. Cada página era, literalmente, um ato de resistência.

Mas o que Montesquieu chama de “espírito das leis”? Robert Shackleton (1919–2001) define-o como “a coerência invisível que torna uma sociedade possível”. O espírito não é o texto, nem a norma; é o movimento que as une. Quando as leis perdem esse espírito — quando deixam de corresponder aos costumes, ao clima, à religião e ao caráter de um povo —, o governo degenera. A liberdade, então, não morre de violência, mas de descompasso.

É significativo que De l’Esprit des loix tenha sido recebido, no século XVIII, com o mesmo entusiasmo com que se leem hoje os manifestos fundadores da modernidade. Benjamin Franklin lia-o como manual constitucional; os redatores da Constituição americana de 1787 citaram-no como referência implícita, e, na França, o texto reapareceria como uma sombra benevolente sobre os debates revolucionários. Montesquieu não pregava a democracia, mas a moderação — e talvez por isso permaneça tão atual num tempo de extremos.

Há uma melancolia elegante na obra de Montesquieu. Seu pensamento é o de um aristocrata que percebe a decadência das estruturas que o sustentam, e que, em vez de lamentá-las, procura compreendê-las. Ele observa, com serenidade quase científica, a fragilidade de toda construção humana. As leis, como os impérios, envelhecem; e a liberdade, para existir, precisa aceitar essa impermanência.

Talvez por isso, ao folhear um exemplar genebrino de 1751 — com suas lombadas de couro, dourações gastas e páginas levemente oxidadas —, sinta-se algo mais que a beleza de um objeto raro: sente-se a respiração de um século que acreditava que a razão poderia conter o poder, e que a palavra impressa, mesmo sob interdito, seria capaz de manter acesa a ideia de limite. O poder que detém o poder não é apenas uma fórmula política — é, ainda hoje, uma lição moral.